○都城市犯罪被害者等支援条例施行規則

令和7年3月21日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市犯罪被害者等支援条例(令和7年条例第7号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(1) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。

(2) 犯罪被害 犯罪行為による死亡又は重傷病をいう。

(3) 犯罪被害者 犯罪被害を受けた者であって、当該犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時において市内に住所を有していたものをいう。

(4) 重傷病 医師の診断により当該負傷又は疾病に係る療養の期間が1か月以上であり、かつ、3日以上病院に入院することを要したもの(当該疾病が精神疾患である場合には、3日以上労務に服することができない程度であったものに限る。)をいう。

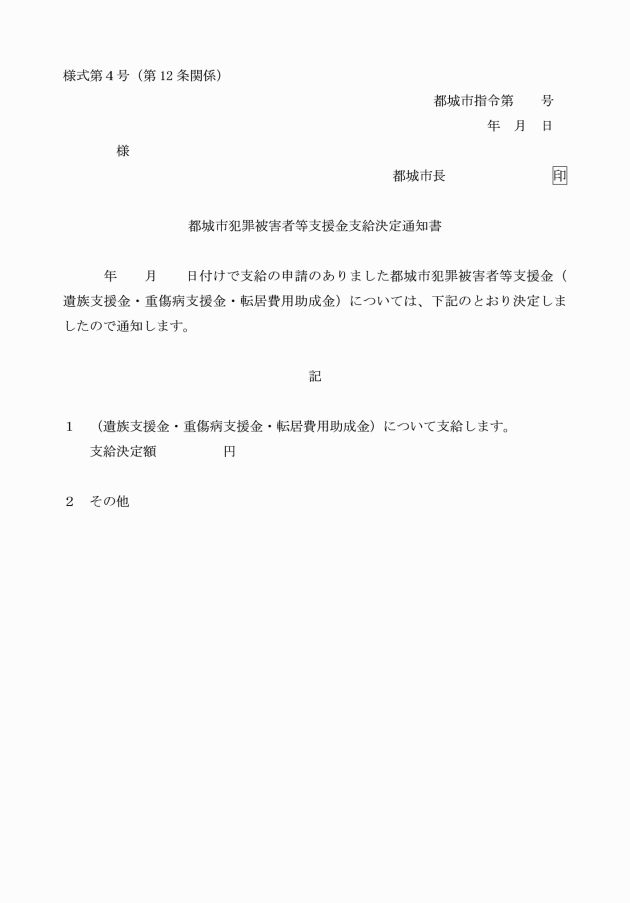

(支援金の種類)

第3条 条例第12条第1項の支援金は、次に掲げるものとする。

(1) 遺族支援金

(2) 重傷病支援金

(3) 転居費用助成金

(1) 遺族支援金 30万円

(2) 重傷病支援金 10万円

(遺族支援金の支給対象者)

第5条 遺族支援金の支給を受けることができる者は、犯罪行為により死亡した犯罪被害者(遠隔地での勤務又は学習のため一時的に本市の区域外に住所を有する者を含む。以下この条において同じ。)の遺族(犯罪行為が行われた時において市内に住所を有する者に限る。)で、かつ、犯罪被害者の死亡の時において、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)

(2) 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた当該犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前号に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

3 犯罪被害者を故意に死亡させ、又は犯罪被害者の死亡前に、その者の死亡によって遺族支援金の支給を受けることができる先順位若しくは同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族支援金の支給を受けることができる遺族としない。遺族支援金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族を故意に死亡させた者も、同様とする。

4 遺族支援金の支給を受けるべき第1順位遺族が2人以上あるときは、その1人に対してのみ支給し、その1人に対してした支給は、当該第1順位遺族全員に対してなされたものとみなす。

(重傷病支援金の支給対象者)

第6条 重傷病支援金の支給を受けることができる者は、犯罪行為により重傷病を負った犯罪被害者とする。

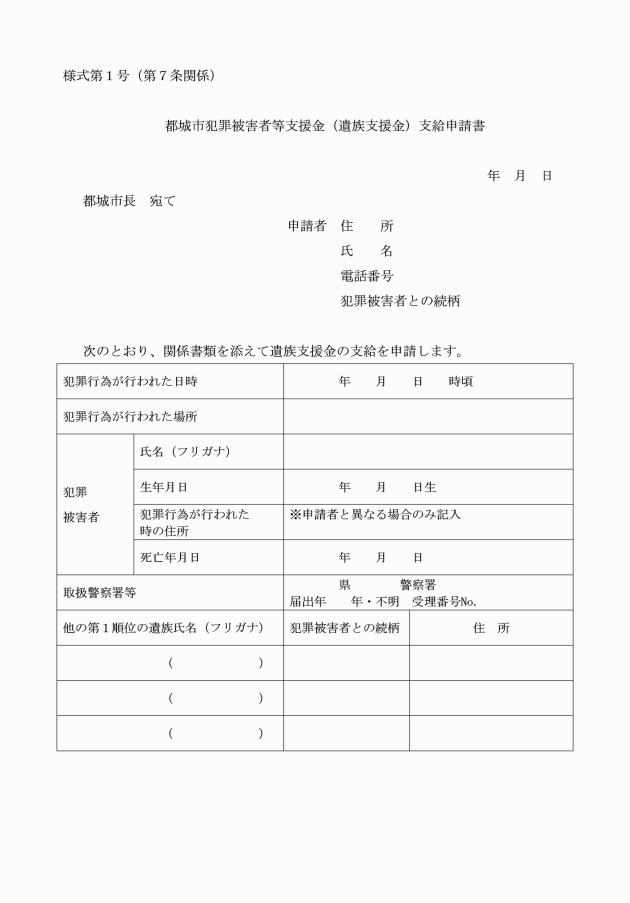

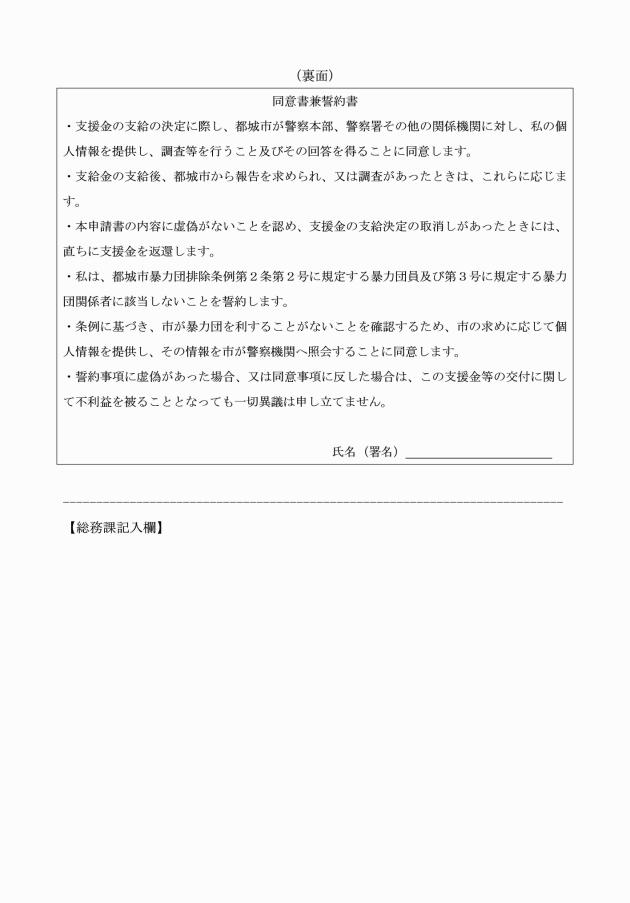

(1) 遺族支援金 都城市犯罪被害者等支援金(遺族支援金)支給申請書(様式第1号)及び次に掲げる書類

ア 死亡した犯罪被害者の死亡診断書又は死体検案書の写しその他の当該犯罪被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類

イ 犯罪行為が行われた時における申請者の住所を証明することができる書類

エ 死亡した犯罪被害者が遠隔地での勤務又は学習のため一時的に本市の区域外に住所を有していたときは、これを確認できる書類

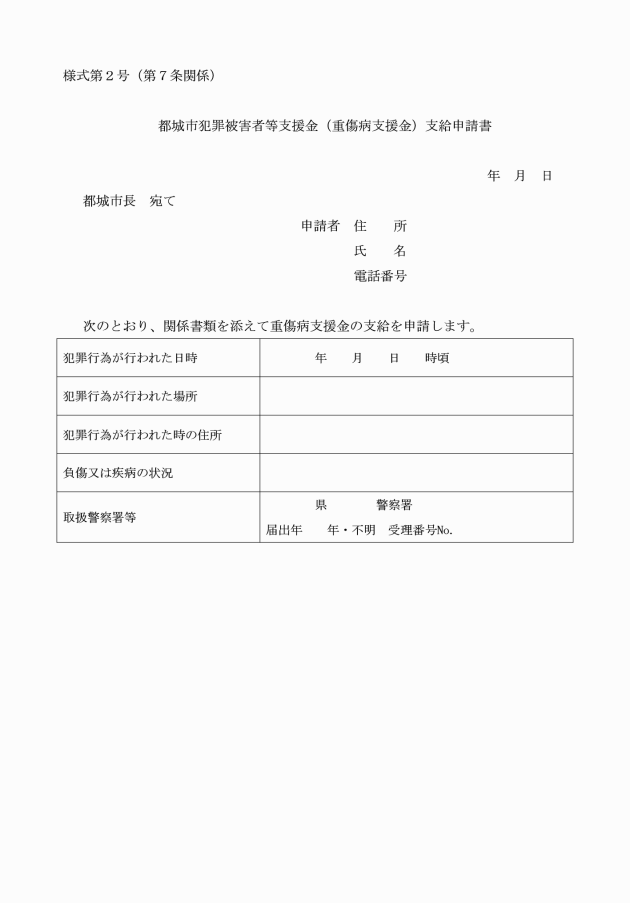

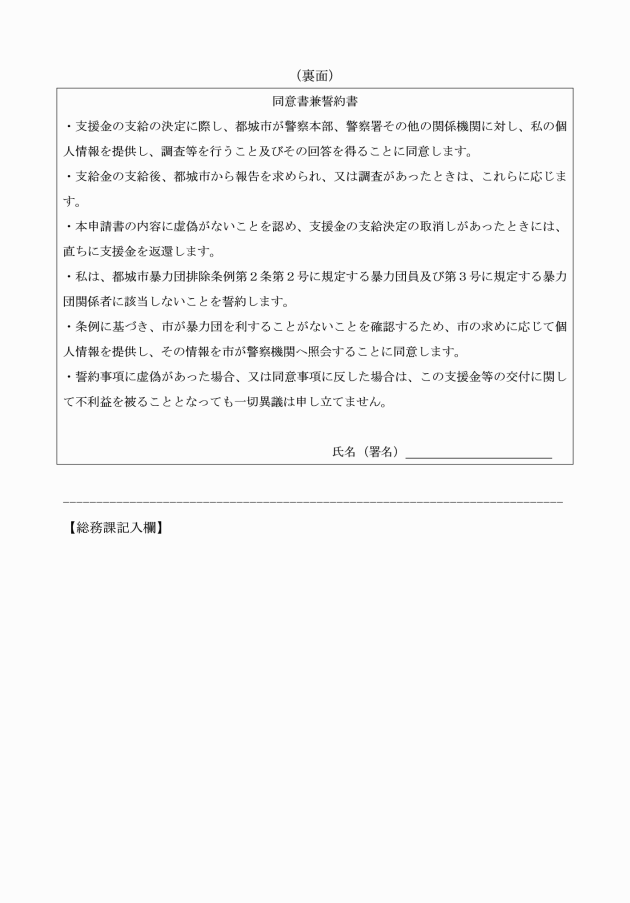

(2) 重傷病支援金 都城市犯罪被害者等支援金(重傷病支援金)支給申請書(様式第2号)及び次に掲げる書類

ア 犯罪行為が行われた時における申請者の住所を証明することができる書類

イ 犯罪被害者が受けた負傷又は疾病の状態、療養に係る日数及び入院治療に要した日数又は労務に服することができない日数に関する医師の診断書

2 前項の規定による申請は、犯罪行為が行われた日から1年を経過したときは、これを行うことができない。ただし、やむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない。

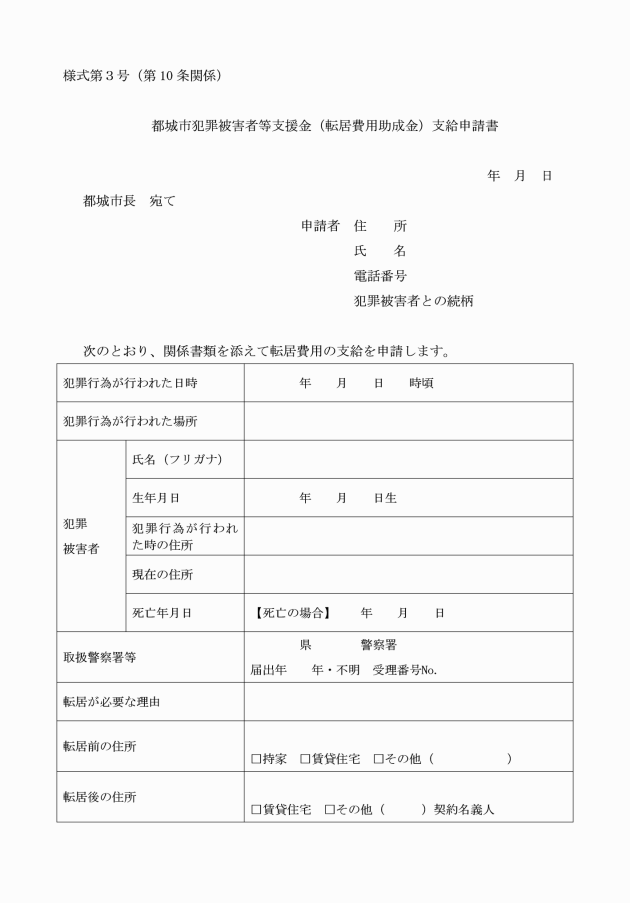

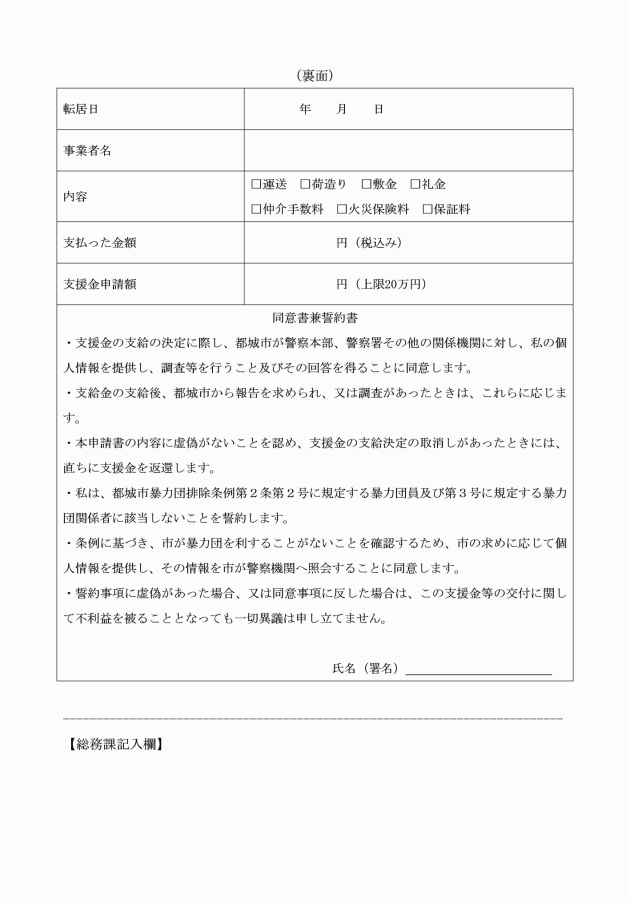

(転居費用助成金の対象費用及び額)

第8条 転居費用助成金(以下「助成金」という。)の対象となる費用は、犯罪等による被害のために従前の住居から新たな住居への転居に要する費用であって、次に掲げる費用とする。

(1) 家事道具の運搬に係る荷造り及び運送に要する費用

(2) 新たな住居に入居する際に要する敷金、礼金、仲介手数料、火災保険料及び保証料

2 助成金の額は、1つの犯罪等による被害について、20万円を超えない範囲内で、転居費用の合計額に相当する額とする。

3 助成金を受けることができる回数は、同一の犯罪等による被害について1回までとする。

(転居費用助成金の支給対象者)

第9条 助成金の支給を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 次のいずれかに該当する者

ア 第5条第1項各号のいずれかに該当する遺族

イ 第6条に該当する者

(2) 次のいずれかに該当する者

ア 従前の住居又はその付近において犯罪行為が行われたために精神的事由により当該住居に居住し続けることが困難となった者

イ 犯罪等により住居が滅失し、又は著しく損壊したために居住することができなくなった者

ウ 二次被害を受けた者又は受けるおそれのある者(前号アに該当する者にあっては、犯罪行為が行われた時において犯罪被害者と同居していた者に限る。)

(1) 前条第1号アに該当する者が申請する場合 次に掲げる書類

ア 申請者の従前の住居又はその付近において犯罪行為が行われたことを証明することができる書類

イ 死亡した犯罪被害者の死亡診断書又は死体検案書の写しその他の当該犯罪被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類

ウ 遺族であることを証明することができる書類

エ 転居後における申請者の住所を証明することができる書類

オ 転居費用の支払の事実を証明する領収証又はこれに準ずる書類

(2) 前条第1号イに該当する者が申請する場合 次に掲げる書類

ア 犯罪行為が行われた時における申請者の住所を証明することができる書類

イ 犯罪被害者が受けた負傷又は疾病の状態、療養に係る日数及び入院治療に要した日数又は労務に服することができない日数に関する医師の診断書

ウ 転居後における申請者の住所を証明することができる書類

エ 転居費用の支払の事実を証明する領収書又はこれに準ずる書類

オ 犯罪等により住居が滅失し、又は著しく損壊した場合にあっては、それを証明することができる書類

2 前項の規定による申請は、犯罪行為が行われた日から1年を経過したときは、これを行うことができない。ただし、やむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない。

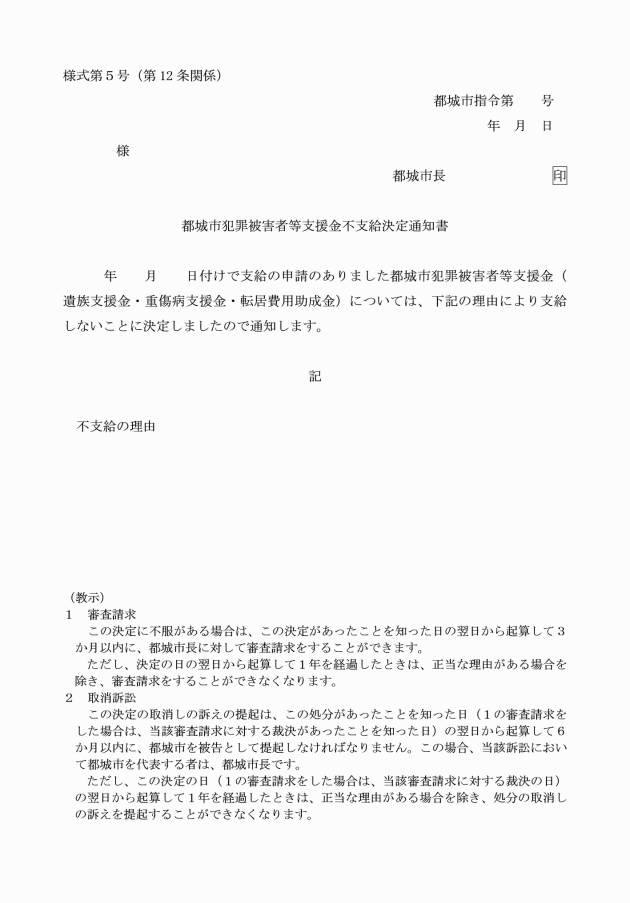

(支給の制限)

第11条 次の各号のいずれかの場合に該当する場合は、支援金の全部又は一部を支給しないことができる。

(1) 犯罪被害者又は第1順位遺族が、当該犯罪被害に関して、他の地方公共団体から支援金と同種の支給を受けている場合

(2) 犯罪行為が行われた時において、犯罪被害者又は第1順位遺族と加害者との間に3親等内の親族関係(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)がある場合。ただし、次の各号のいずれかの場合に該当する場合は、この限りでない。

ア 犯罪行為が行われた時において、親族関係が破綻していたと認められる場合

イ 犯罪行為が行われた時において、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第13条に規定する保護命令が発せられていた場合

ウ 犯罪被害者が18歳未満の者を監護していた場合

エ 犯罪行為が児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条の児童虐待に関するものである場合

オ 犯罪行為が高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第4項の養護者による高齢者虐待に関するものである場合

カ 犯罪行為が障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第2条第6項の養護者による障害者虐待に関するものである場合

(3) 犯罪被害者又は第1順位遺族が犯罪行為を誘発したとき、その他当該犯罪被害につき、犯罪被害者又はその遺族にもその責めに帰すべき行為があったとき。

(4) 犯罪被害者又は第1順位遺族が、都城市暴力団排除条例(平成23年条例第21号)第2条第2号に規定する暴力団員及び第3号に規定する暴力団関係者である場合

(5) 前各号に掲げる場合のほか、犯罪被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、支援金の支給を行うことが社会通念上適切でないと認められる場合

2 市長は、前項の規定による支給金の支給の決定に必要な条件を付することができる。

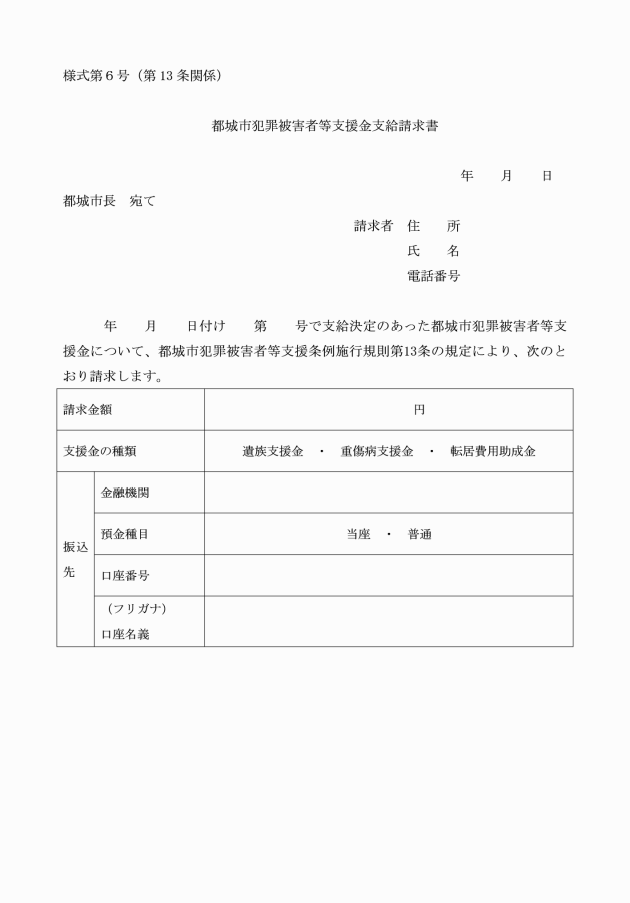

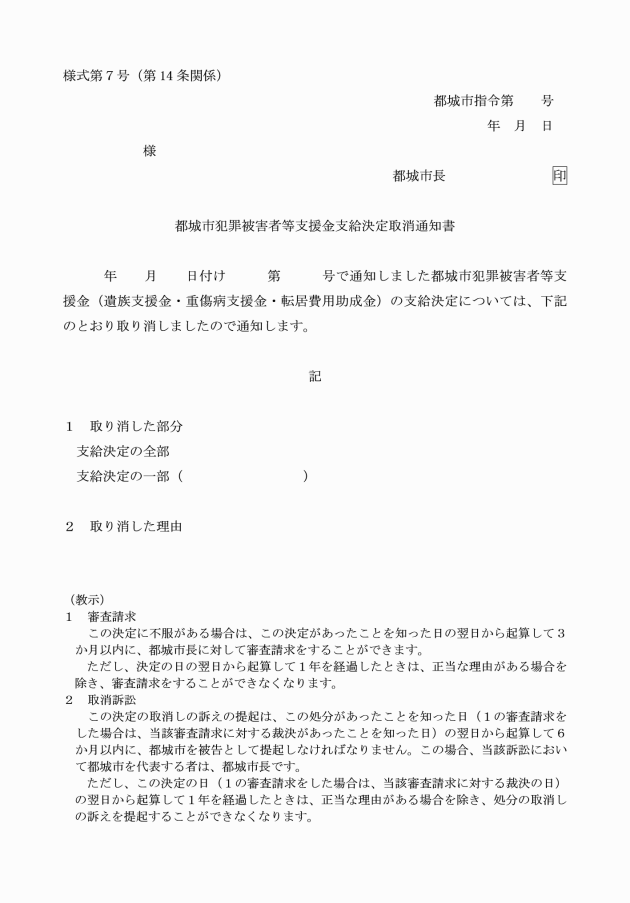

(支給決定の取消し)

第14条 市長は、支援金の支給の決定後において、支援金の申請を行った者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支援金の支給の決定を取り消すことができる。

(1) 支援金の支給対象者に該当しないこと又は第11条各号のいずれかに該当することが判明したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により支援金の支給決定又は支援金の支給を受けたとき。

(支援金の返還)

第15条 前条の規定により支援金の支給決定を取り消した場合において、既に支援金が支給されているときは、市長は、当該支援金の全部又は一部を返還させるものとする。

(報告等)

第16条 市長は、この規則の施行に関し必要があると認めるときは、支援金の支給を申請しようとする者又は支援金の支給を受けた者に対して報告を求め、職員に調査を行わせることができる。

2 市長は、支援金の申請があった際に、必要に応じて警察に当該申請に係る犯罪行為について照会を行うことができる。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、令和7年4月1日から施行する。