○都城市不妊治療医療費等助成事業実施要綱

平成28年3月31日

告示第441号

(趣旨)

第1条 この告示は、子どもを望む夫婦の不妊による精神的及び経済的な負担の軽減や、流産、死産や新生児死亡などを繰り返す、いわゆる不育症の治療を受ける夫婦の精神的及び経済的な負担の軽減を図り、もって市民が安心して子どもを生み育てることができる環境づくりを推進するため、不妊治療医療費等助成事業の実施のために必要な事項を定めるものとする。

(1) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

ア 健康保険法(大正11年法律第70号)

イ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

ウ 船員保険法(昭和14年法律第73号)

エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

オ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

カ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(2) 一般不妊治療 医療保険各法に規定する療養の給付の適用の内外を問わず、タイミング法及び人工授精による不妊治療のうち、投薬、処置等をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。

ア 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療

イ 夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法により注入して行う不妊治療

(3) 不妊検査 医療保険各法に規定する療養の給付の適用の内外を問わず、医師が不妊の原因を調べるために必要と認める一連の検査(令和4年4月1日以降に実施したものに限る。)をいう。

(4) 生殖補助医療 保険適用となる体外受精、顕微授精(医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合についても、卵胞が発育しない等の理由により卵子採取以前に中止した場合を除き、助成対象とする。)及び男性不妊の手術(精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術費用及び凍結費用が対象)による治療をいう。

(5) 先進医療 前号の治療と合わせて行った厚生労働大臣が告示した先進医療(以下「先進医療」という。)であって、その実施機関として地方厚生局に届出を行い承認されている保険医療機関で実施するものをいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。

ア 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療

イ 夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの

ウ 夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの

(6) 不育症治療 不育症と診断された者が妊娠した場合において国内の医療機関にて行った、ヘパリン又はアスピリンを主とした治療をいう。

(7) 医療機関等 産科、婦人科、産婦人科又は泌尿器科を標ぼうする医療機関又は調剤薬局であって、一般不妊治療管理料に係る届出を行っている保険医療機関等(健康保険法第3条第13項に規定する保険医療機関等をいう。)をいう。

(1) 一般不妊治療又は不妊検査(以下「一般不妊治療等」という。)に要した費用の助成の対象となる者 次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

イ 医療保険各法に基づく被保険者、組合員若しくはそれらの者の被扶養者又は生活保護受給者であること。

ウ 助成を申請しようとする一般不妊治療等について、本市以外の地方公共団体から助成を受けていないこと。

エ 夫及び妻のいずれも市税の滞納がないこと。

(2) 生殖補助医療及び先進医療(以下「生殖補助医療等」という。)に要した費用の助成の対象となる者 次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

ア 申請日において、宮崎県不妊治療費支援事業実施要綱(令和5年11月8日宮崎県福祉保健部健康推進課。以下「県不妊治療要綱」という。)で定める助成金の給付決定を受けていること。

イ 体外受精及び顕微授精等の生殖補助医療を受けた夫婦であって、その治療以外によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された者であること。

ウ 申請日において、前条に規定するいずれかの治療が終了した夫婦であって、夫又は妻のいずれか又は両方が住民基本台帳法に基づき本市の住民基本台帳に登録されていること。

エ 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満の夫婦であること。

オ 助成を申請しようとする不妊治療費について、宮崎県以外の地方公共団体から助成を受けていないこと。

(3) 不育症治療に要した費用の助成の対象となる者 次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

ア 申請日において、宮崎県不育症治療費助成金給付要綱(平成27年4月1日宮崎県福祉保健部健康推進課。以下「県不育症治療要綱」という。)で定める助成金の給付決定を受けていること。

イ 申請日において、前条に規定するいずれかの治療が終了した夫婦であって、夫又は妻のいずれか又は両方が住民基本台帳法に基づき本市の住民基本台帳に登録されていること。

ウ 妻が医療保険各法の被保険者又は被扶養者であること。

エ 助成を申請しようとする不育症治療に係る費用について、宮崎県以外の地方公共団体から助成を受けていないこと。

(助成の対象となる費用)

第4条 この告示に定める助成の対象となる費用(以下「対象経費」という。)は、当該各号に定めるところによる。

(1) 一般不妊治療等 対象者が負担をする一般不妊治療等に要した費用(文書料、個室料等治療に直接関係のない費用を除く。)及び一般不妊治療等に関し、医療機関において交付された処方箋により調剤した薬局に対象者が支払った費用とする。

(3) 不育症治療 不育症と診断された者が妊娠した場合において国内の医療機関にて行った、ヘパリン又はアスピリンを主とした不育症治療に係る費用(医療保険各法の保険者が負担すべき高額療養費及び保険者からの附加給付等がある場合はこれを除く。)とする。ただし、次に掲げる費用は助成の対象としないこととする。

ア 不育症の診断に係る検査費用

イ 入院時の差額ベッド代、食事代又は文書料等、直接治療に関係のない費用

ウ 出産(流産、死産等を含む)に係る費用

(1) 一般不妊治療 一般不妊治療を開始した日の属する月から起算して24月以内の期間とする。ただし、医師の診断その他やむを得ない事情により一般不妊治療等を中断した場合にあっては、当該中断した期間に相当する日数を市長が適当であると認める範囲内において助成期間に加算することができる。

(2) 不妊検査 不妊検査を開始した日の属する月から起算して60月以内の期間とする。

(3) 生殖補助医療等 県不妊治療要綱に基づく1回の助成に係る対象期間とする。

(4) 不育症治療 県不育症治療要綱に基づく1回の助成に係る対象期間とする。

(1) 一般不妊治療に係る助成 次に掲げるとおりとする。

ア 令和7年3月31日以前に受けた一般不妊治療に係る助成 3万円を限度とする。

イ 令和7年4月1日以降に受けた一般不妊治療に係る助成 自己負担の合計額とする。

(2) 不妊検査に係る助成 次に掲げるとおりとする。

ア 令和7年3月31日以前に受けた不妊検査に係る助成 3万円を限度とする。

イ 令和7年4月1日以降に受けた不妊検査に係る助成 自己負担の合計額とする。

(3) 生殖補助医療等 前条に掲げる費用から県不妊治療要綱第5条に基づく助成金額を控除した額とする。

(4) 不育症治療 前条に掲げる費用から県不育症治療要綱第4条に基づく助成金額を控除した額とする。

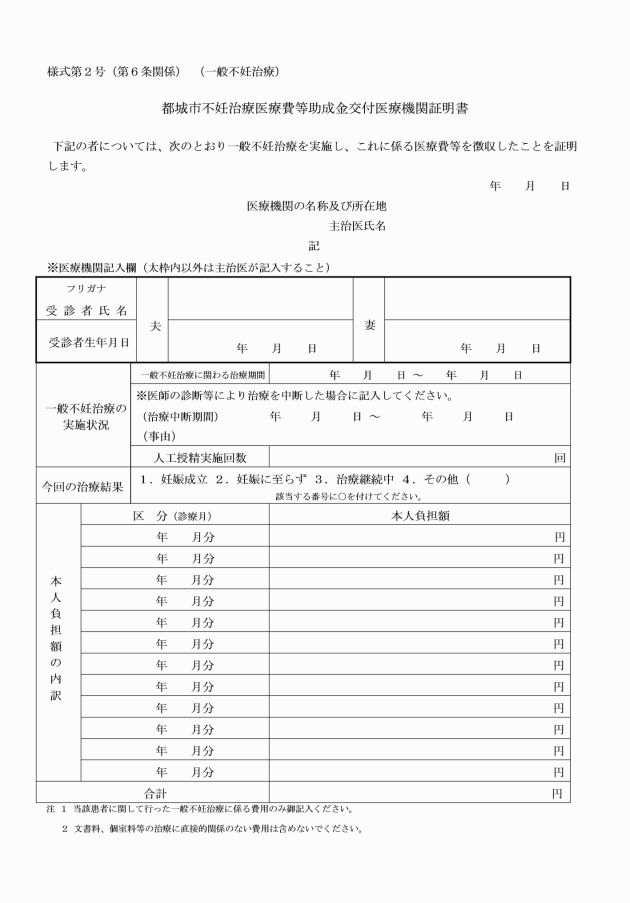

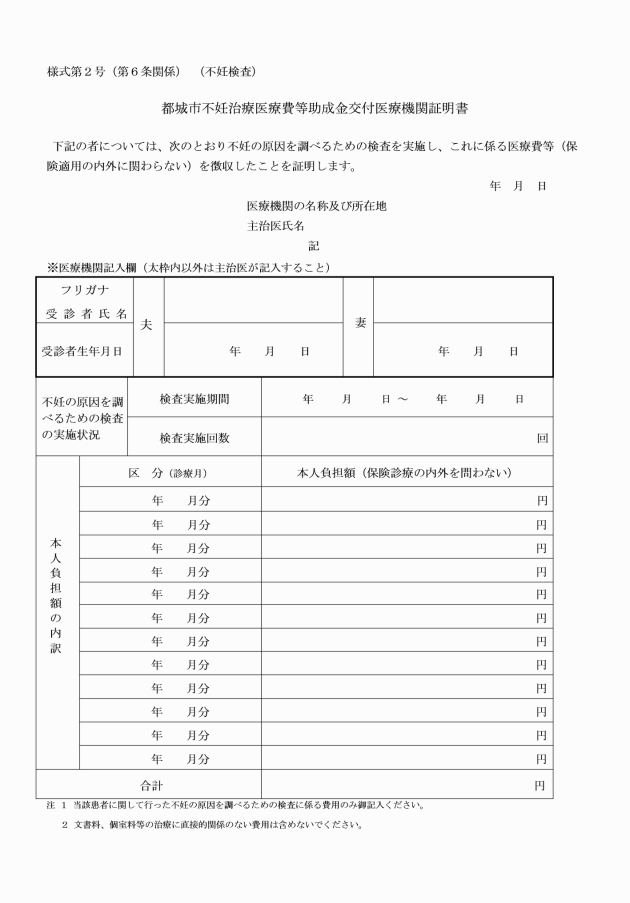

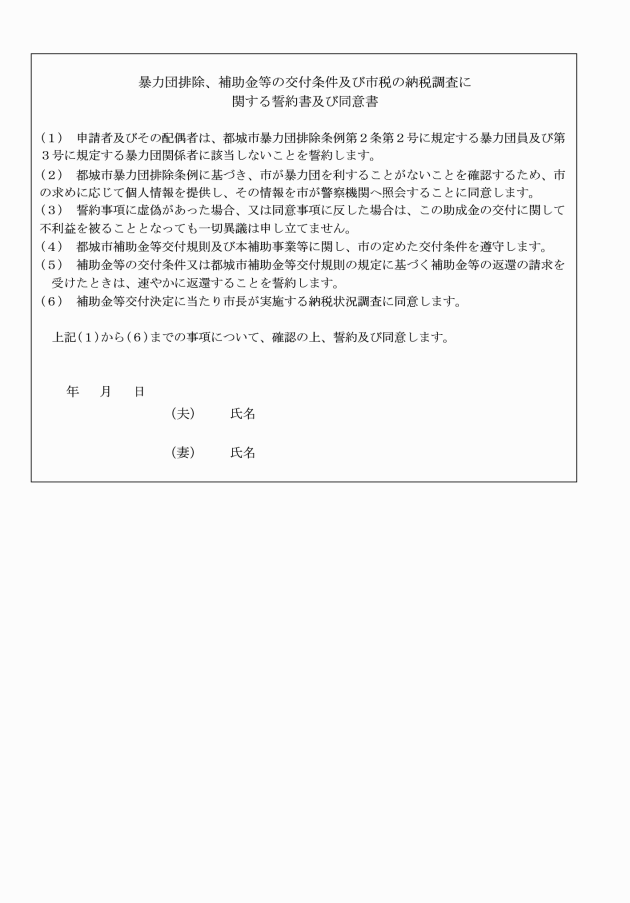

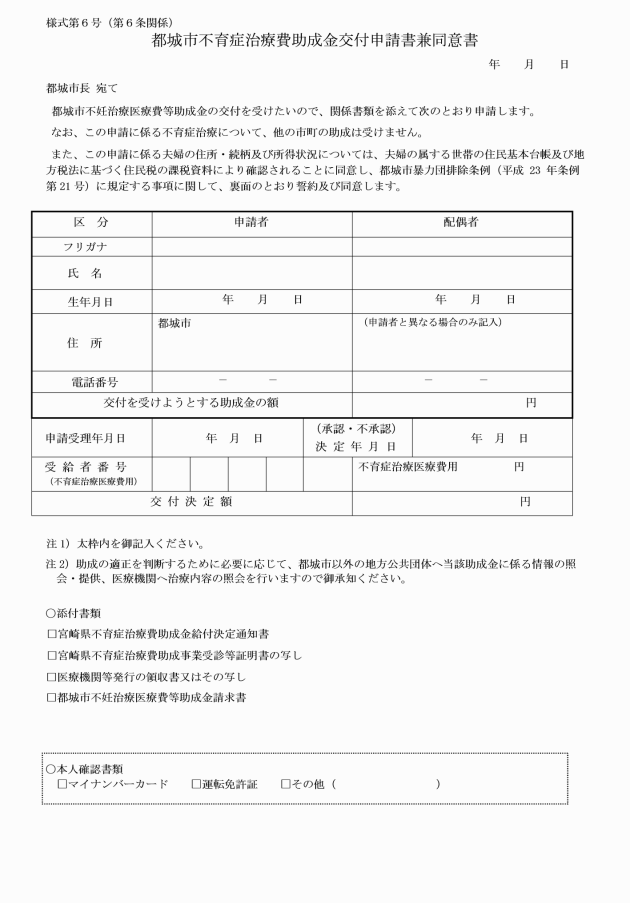

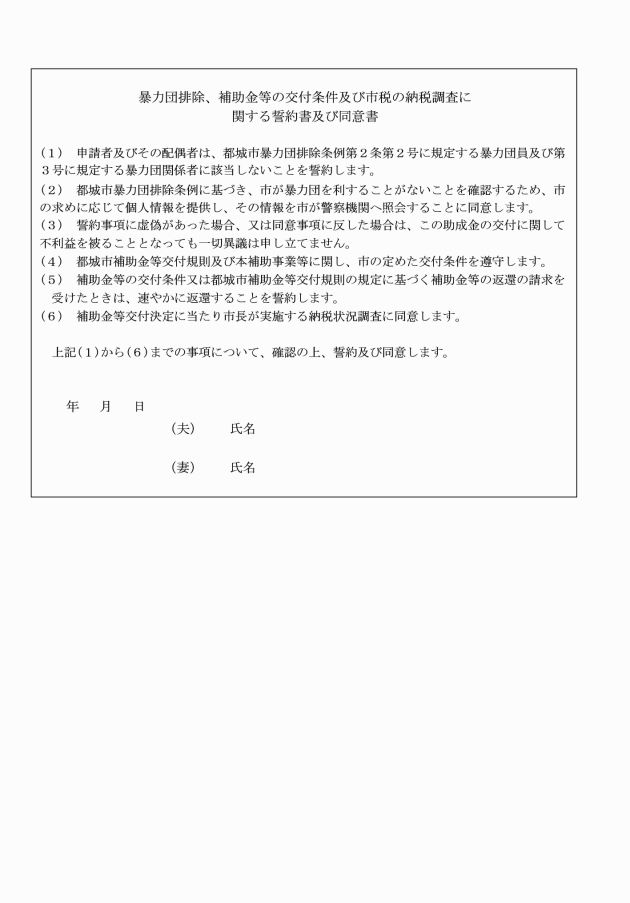

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。ただし、市長が認めたときは、その一部の添付を省略することができる。

(1) 一般不妊治療及び不妊検査

ア 都城市一般不妊治療医療費等助成金交付申請書兼同意書(様式第1号。以下「一般不妊治療医療費等申請兼同意書」という。)

イ 都城市不妊治療医療費等助成金交付医療機関証明書(様式第2号)

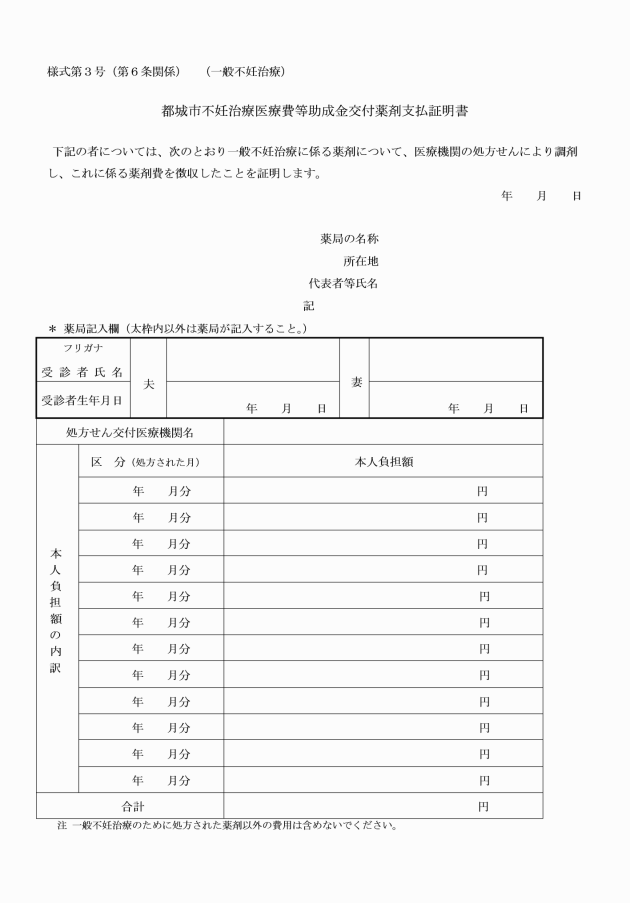

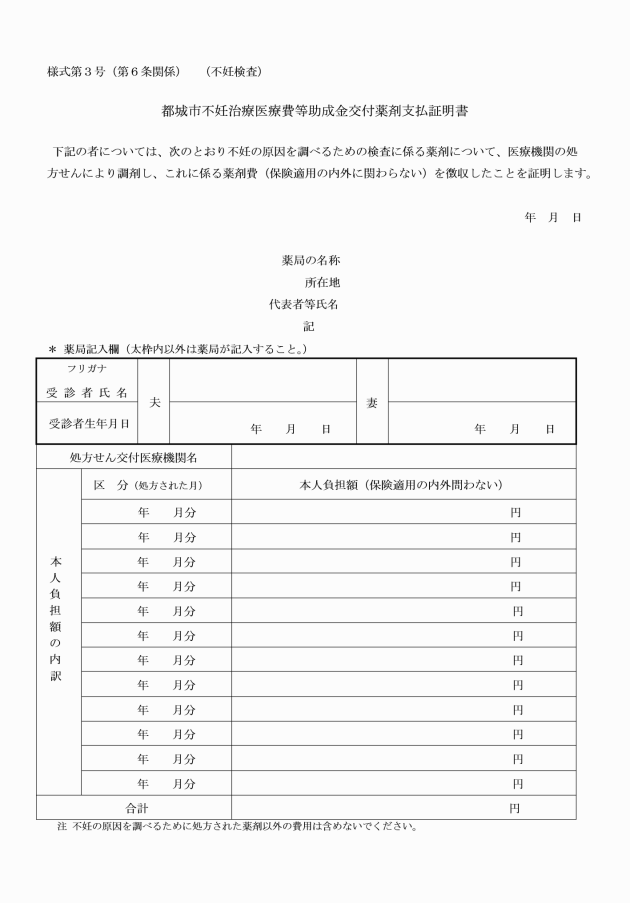

ウ 都城市不妊治療医療費等助成金交付薬剤支払証明書(様式第3号)

エ 医療機関等発行の領収書又はその写し

オ 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証する書類又は事実上の婚姻関係にあることを証する書類

カ 夫及び妻の市税の滞納がないことを証する書類(不妊治療医療費等申請兼同意書において市税の納税状況調査に同意した場合は、不要)

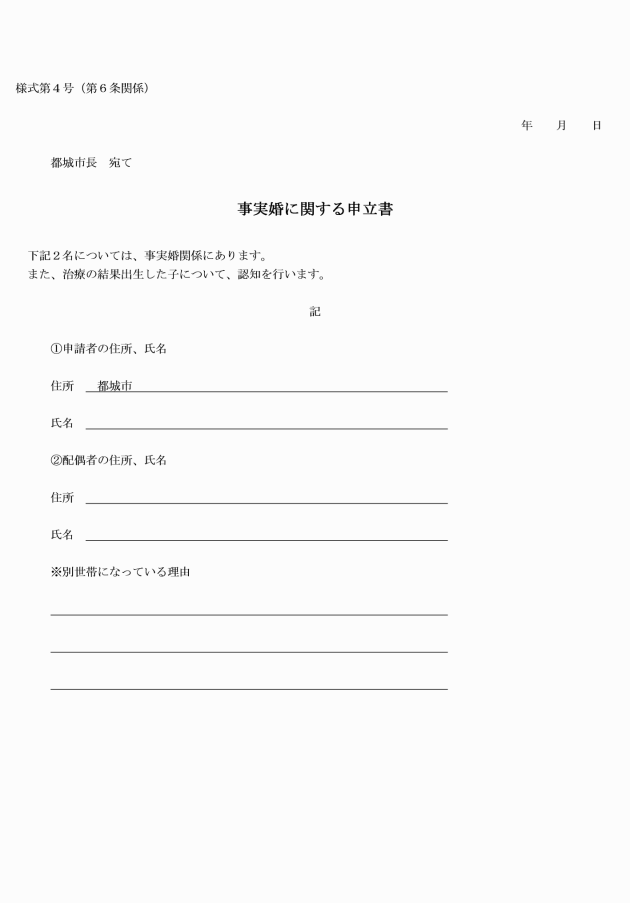

キ 事実婚関係に関する申立書(様式第4号)

(2) 生殖補助医療及び先進医療

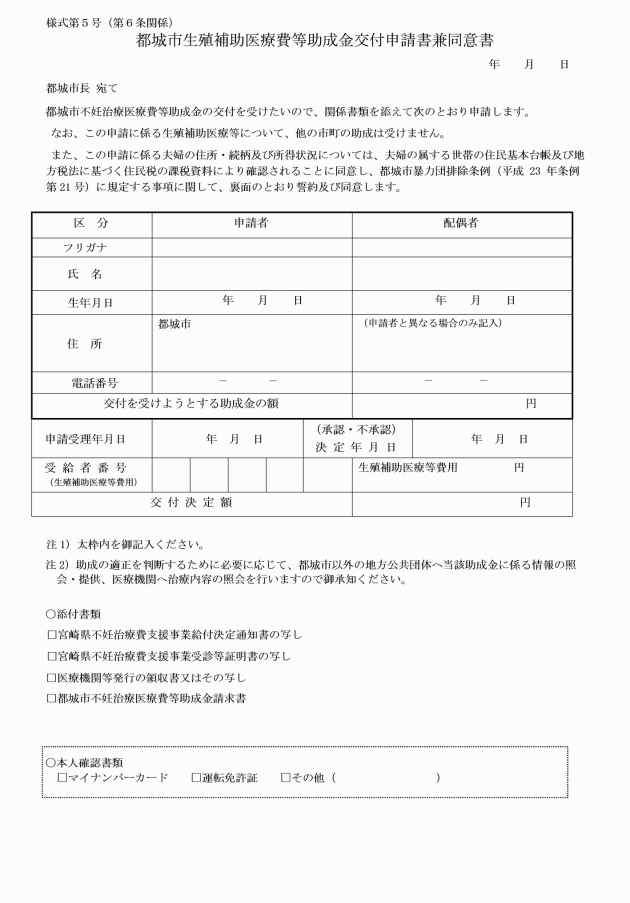

ア 都城市生殖補助医療費等助成金交付申請書兼同意書(様式第5号。以下「生殖補助医療費等申請兼同意書」という。)

イ 宮崎県不妊治療費支援事業給付決定通知書の写し

ウ 宮崎県不妊治療費支援事業受診等証明書の写し

エ 医療機関等発行の領収書又はその写し

オ 夫及び妻の市税の滞納がないことを証する書類 (生殖補助医療費等申請兼同意書において市税の納税状況調査に同意した場合は、不要)

(3) 不育症治療

ア 都城市不育症治療費助成金交付申請書兼同意書(様式第6号。以下「不育症治療費申請兼同意書」という。)

イ 宮崎県不育症治療費助成金給付決定通知書の写し

ウ 宮崎県不育症治療費助成事業受診等証明書の写し

エ 医療機関等発行の領収書又はその写し

オ 夫及び妻の市税の滞納がないことを証する書類 (不妊治療医療費等申請兼同意書において市税の納税状況調査に同意した場合は、不要)

2 前項第1号の申請は、助成期間が終了した日から1年以内に行わなければならない。

3 第1項第1号の申請のうち、不妊検査に係る申請は、一組の夫婦につき1回限りとする。

4 第1項第2号の申請は、宮崎県不妊治療費支援事業給付決定通知書を受領した日から1年以内に行わなければならない。

5 第1項第3号の申請は、宮崎県不育症治療費助成金給付決定通知書を受領した日から1年以内に行わなければならない。

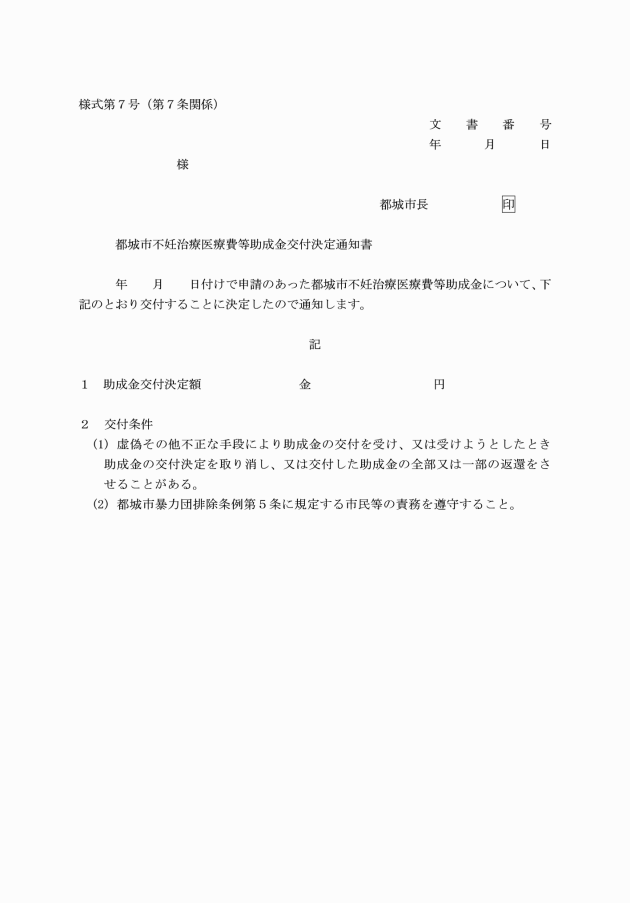

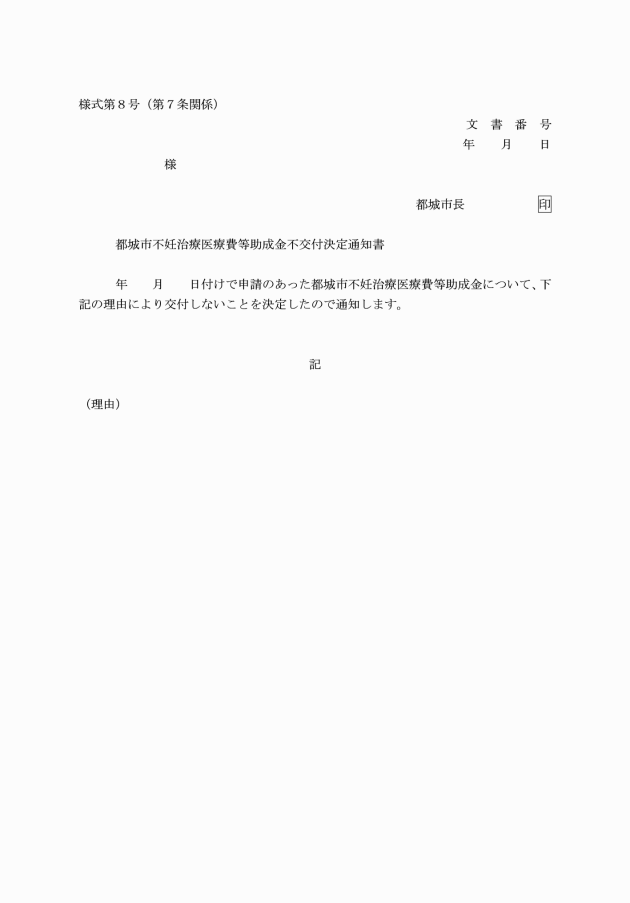

(助成の決定)

第7条 市長は、前条第1項の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、助成の可否を決定する。

3 市長は、助成の適正を判断するために必要に応じて、他の地方公共団体への助成金の交付申請に係る情報の照会若しくは提供又は医療機関等へ治療内容等の照会を行うことができる。

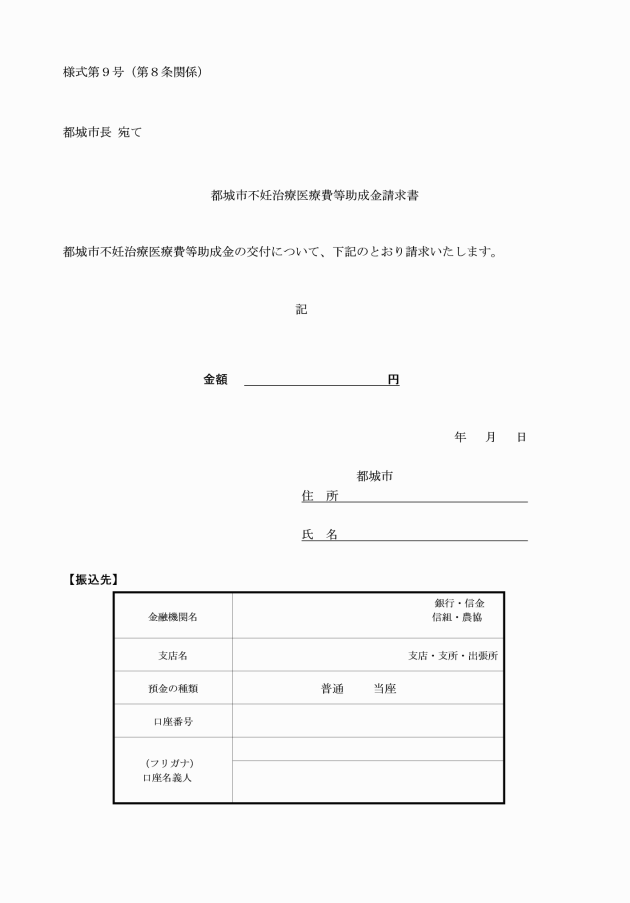

2 市長は、前項の請求があったときは、遅滞なく、当該請求をした者に助成金を支払うものとする。

(助成金の返還等)

第9条 市長は、対象者が虚偽その他の不正な手段により助成金の交付を受け、又は受けようとしたときは、助成金の交付決定を取り消し、又は交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

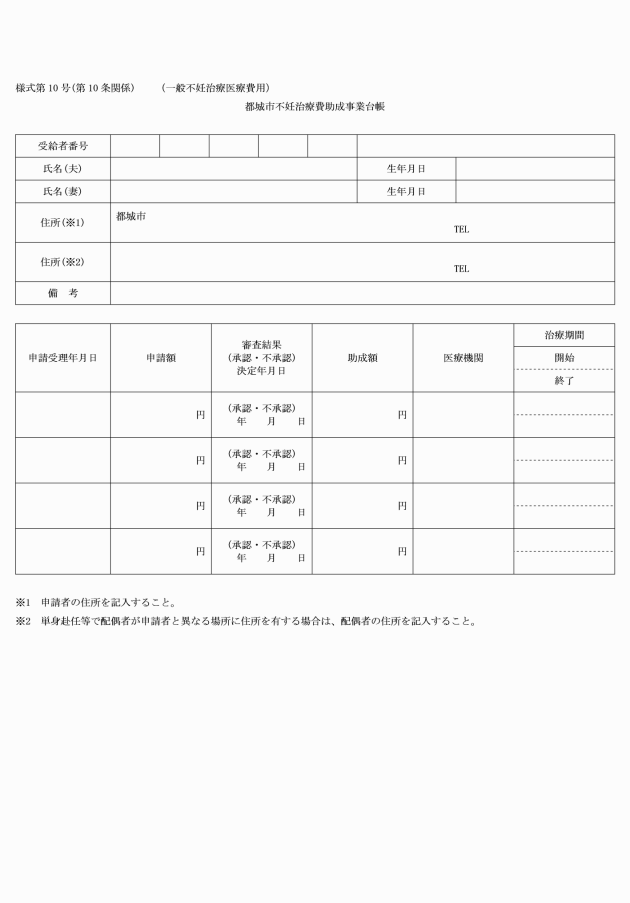

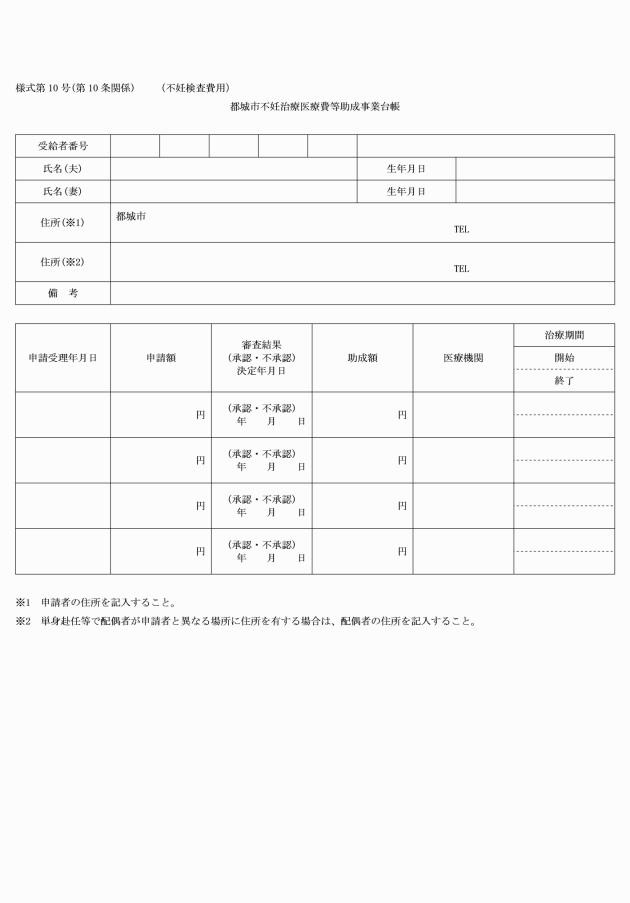

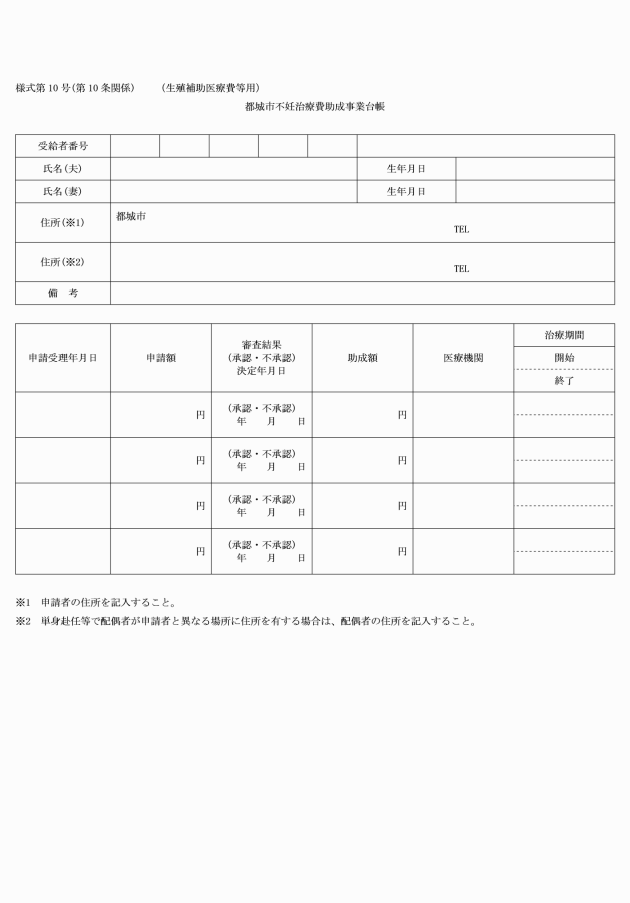

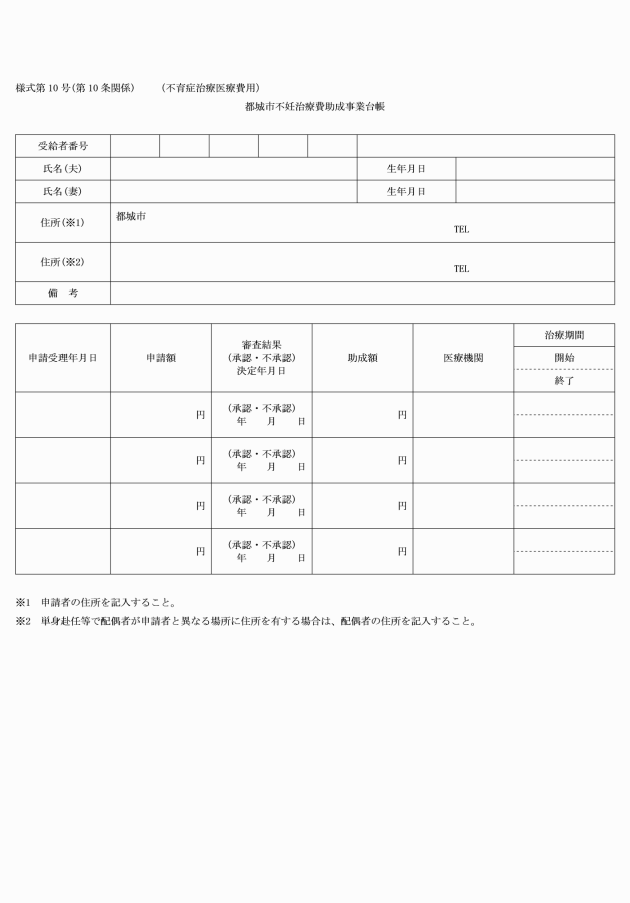

(助成台帳)

第10条 市長は、助成金の給付資格の適正を期するため、都城市一般不妊治療医療費等助成事業台帳(様式第10号)を備え付けるものとする。

附則

(施行日)

1 この告示は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日において既に一般不妊治療中であるものについては、施行日以後に行った一般不妊治療の期間に限り助成対象とする。

附則(平成29年1月23日告示第338号)

この告示は、公表の日から施行する。

附則(令和2年1月24日告示第336号抄)

この告示は、公表の日から施行する。

附則(令和2年7月31日告示第208号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市一般不妊治療費助成事業実施要綱の規定は、令和2年7月1日から適用する。

附則(令和3年3月30日告示第444号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の都城市一般不妊治療費助成事業実施要綱の規定は、一般不妊治療の助成期間の終了の日(以下「終了日」という。)がこの告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後である者に対する助成について適用し、終了日が施行日前である者に対する助成については、なお従前の例による。

附則(令和4年3月31日告示第465号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の都城市一般不妊治療費助成事業実施要綱の規定は、一般不妊治療の助成期間の終了の日(以下「終了日」という。)がこの告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後である者に対する助成について適用し、終了日が施行日前である者に対する助成については、なお従前の例による。

附則(令和5年3月31日告示第419号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市一般不妊治療医療費等助成事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

附則(令和5年6月14日告示第166号)

この告示は、公表の日から施行する。

附則(令和6年3月13日告示第427号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(用紙に関する経過措置)

2 この告示の施行の際、現に存するこの告示による改正前の様式第1号から様式第4号まで、様式第7号及び様式第8号による用紙は、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。

附則(令和6年11月29日告示第297号抄)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。

(用紙に関する経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式による用紙で、現に存するものは、所要の事項を適宜補正して使用することができる。

附則(令和7年3月31日告示第413号)

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の都城市不妊治療医療費等助成事業実施要綱第3条第2号及び第3号の助成は、施行日以降に開始したものから適用する。

(用紙に関する経過措置)

3 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式第2号及び様式第3号による用紙で、現に存するものは、所要の事項を適宜補正して使用することができる。

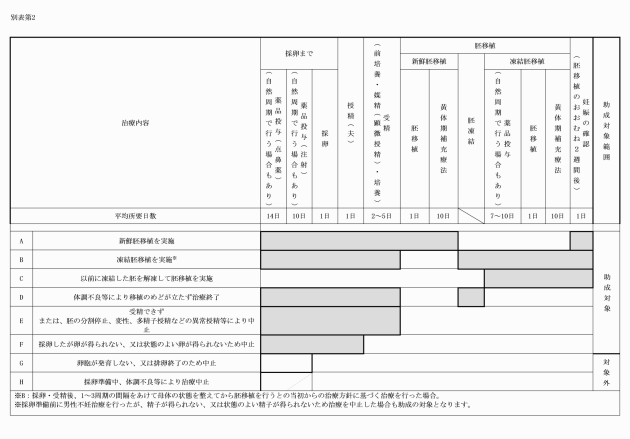

別表第1(第4条関係)

助成区分 | 保険適用 | ||

生殖補助医療 | 体外授精・顕微授精 | 【治療ステージA】 新鮮胚移植を実施 | 保険診療分 |

【治療ステージB】 凍結胚移植を実施 | 保険診療分 | ||

【治療ステージC】 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施 | 保険診療分 | ||

【治療ステージD】 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了 | 保険診療分 | ||

【治療ステージE】 受精できず、又は、胚の分割停止、変性、多精子授精などの異常授精等により中止 | 保険診療分 | ||

【治療ステージF】 採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止 | 保険診療分 | ||

男性不妊治療 | 上記治療の一環として精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術 | 保険診療分 | |

先進医療 | 上記、保険適用となる生殖補助医療と合わせて行った先進医療 | 保険適用外 | |

備考 1 生殖補助医療は保険診療であることが条件であるため、年齢や婚姻条件、回数等の規定は、保険適用条件に準ずる。 2 男性不妊治療は、体外授精及び顕微授精と同じ周期で実施し申請する必要があり、排卵準備前に男性不妊治療を行ったが、精子が得られない、又は状態の良い精子が得られないため治療を中止した場合に限り、男性不妊治療のみに係る申請ができる。 | |||